Elon Musk a longtemps été adoré : son énergie d’entrepreneur, ses rêves de grand-petit garçon, la voiture qui roule toute seule, la fusée pour Mars, les puces dans le cerveau, l’IA… ça plaisait beaucoup, on l’admirait. Moi pas.

Le mot progrès vient du latin progressus : marche en avant ; un terme à l’origine militaire. C’est pourquoi le Robert, le Larousse ou l’Académie française proposent d’abord les acceptions : Avancée, progression d’une troupe, d’une armée. Les progrès d’un incendie. Arrêter les progrès de l’ennemi.

Même le dictionnaire « Alternatives économiques » décrit ainsi le « progrès technique » :

« Amélioration des connaissances issues de l’expérience ou de la recherche, et permettant soit de produire autrement, soit de produire autre chose, soit d’améliorer la performance des produits existants. Le progrès technique est un changement positif dans l’ordre de la connaissance, mais ce n’est pas forcément un changement positif dans l’ordre des conditions de vie ou de travail. Par exemple, le travail à la chaîne a permis d’améliorer l’efficacité du travail humain, mais pas les conditions dans lesquelles il s’exerce. »

Et ce ne sont pas des poètes qui vous parlent !

Malgré ces avertissements, le Progrès est une secte dont l’essor ne faiblit jamais. Leurs gourous sont d’ignobles vendeurs de soupe (ou de faux vaccins), des politiques déculturés sans autre idée à proposer, ou un étrange garçon surdoué, débordé par son ingéniosité, apprenti sorcier secoué par son balai : Elon Musk. Star multimilliardaire, patron des Terriens et bientôt des Martiens, bourré d’Ozempic et la veste de traviole, hilare de sa dernière blague, adulé.

Enfin ça, c’était avant. Maintenant, il est obligatoire de détester Musk : il roule pour Trump, s’invite à la Maison-Blanche en faux VP qui éclipse le vrai, pulvérise la bureaucratie avec son Department Of Governement Efficiency. Il a racheté Twitter devenu X, refuse la censure, soutient les mouvements anti-immigration d’Europe, balance chaque jour à la face du monde des leçons d’économie en trois mots. Outrés, nombreux sont les Français qui déclarent solennellement « quitter X » (c’est très impressionnant, ah si.).

C’est là que je commence à t’aimer, Elon.

Mais, si tu permets, j’aurais voulu revenir à tes marottes technologiques.

As-tu déjà lu Philip K. Dick ?

(Oui, lu, du verbe lire : déchiffrer des phrases imprimées sur du papier et tourner des pages fragiles les unes après les autres. Tu verras, expérience incroyable, déploiement de zones insoupçonnées du cerveau, so cool.)

Comme toi Dick était un type génial et légèrement inadapté, curieux et ambitieux, qui a fait plein de gosses à tout un tas de nanas. Comme toi précoce, il n’a cessé d’écrire depuis ses 19 ans, en 1947, jusqu’à sa mort en 1981. Pourvu d’une imagination inépuisable, au lieu de monter des sociétés il bricolait, avec des mots, de sublimes pièces courtes, aussi drôles que désespérées, faussement naïves mais profondément troublantes, complexes et virtuoses.

Comme toi il louchait sur la conquête de l’espace, dont c’était les débuts. Mais il avait instinctivement compris, lui, que le progrès technologique ne règlerait rien, bien au contraire.

Dick ne perd pas de temps en descriptions techniques d’une modernité qu’il invente, projette et imagine assez bien. L’essentiel est ailleurs : dans le ratage monumental de cette technologie, qui ne réussit aucunement à aider les hommes à vivre.

Regarde-nous, Elon : les robots domestiques, l’IA, le numérique, sous couvert de nous faire « gagner du temps », nous désoeuvrent, nous vident de la nécessité vitale de faire, de chercher le bon geste, le bon mot, la nuance, la bonne information, d’exprimer nos capacités, de rater, de progresser, de s’emmerder aussi, de ruser, d’organiser par nous-même… d’exister en somme. Nous serons un jour suréquipés matériellement, surprotégés de certains périls, quasi immortels, mais sous-équipés psychiquement et moralement, démunis affectivement, survivants amorphes, prisonniers d’algorithmes.

Rivés à un écran, immobiles, mutiques, obèses, déprimés.

Dick a visité pour nous le monde ultramoderne, il nous l’a décrit, et ce n’est pas très riant :

Dans « Les infinis », trois spationautes sont soumis à une évolution accélérée, l’équivalent d’un million d’années. Qu’est-ce que ça donne ? Les voilà aveugles, les membres débiles, à peine mobiles, chauves, dotés d’une énorme tête abritant un cerveau aux capacités surpuissantes de calcul et de conception. Formidable. En plus d’être devenus des monstres intransportables, ils n’ont plus de vue ni de toucher, plus d’affect, plus de libido, plus de rêves ni de fantasmes, rien que la volonté forcenée d’imposer à l’humanité le futur qu’ils subissent déjà.

Nous voilà prévenus, Elon.

Dans le futur, rien n’est jamais fiable : ni la mémoire que la technologie peut bidouiller à l’envi (« Souvenirs à vendre », « Le voyage gelé », « Le retour du refoulé »), ni l’identité de nos gouvernants (« La foi de nos pères »), ni la sienne propre, ni les informations dont on dispose sur le reste du monde … ni surtout, jamais, ce qu’on vit. Tout est possiblement faux, hallucination téléguidée, monde parallèle, cauchemar perpétuel. Et quand on aperçoit ce que pourrait être la Réalité, ça ne semble guère mieux. Même la matière peut être une illusion, les téléviseurs se révéler des boîtes vides, nos poings soudain traverser le mur, et votre épouse ne plus vous reconnaître.

Notre liberté, notre autonomie surtout, – Dick nous le promet- , seront écrabouillées par la technologie : « Le jour où Monsieur Ordinateur perdit les pédales » écrit en 1977, est une bluette amusante qui pourtant fait écho au pire de nos journées modernes. Dans l’histoire, les instances dirigeantes ont «relié tous les appareils à une source centrale », et tout est robotisé. Or régulièrement se produit un bug, et plus personne n’est alors capable de se nourrir, se vêtir, ni même sortir de chez soi. Tout dysfonctionne, aucun geste simple n’est possible, pas même se servir un verre d’eau… « Ce n’est pas une vie. Tout juste une existence », dit le héros.

Quand Monsieur Ordinateur perd les pédales, on appelle pour le reprogrammer le Chef de la Santé Mentale Mondiale… Dick avait imaginé Bill Gates !

« Un numéro inédit » réunit toutes les prophéties cauchemardesques de Dick.

Tout y est : l’humanité post-guerre, un mondialisme prétendument apaisé, frontières abolies et parti unique (d’après toi un projet démocrate, Elon). En réalité, les humains vivent regroupés par immenses immeubles – communautés, au sein desquels chacun surveille chacun ; régulièrement on vous interroge sur vos connaissances en Histoire officielle, et si vous n’avez pas de bonnes notes, vous changez d’immeuble (aujourd’hui la sanction est de se faire traiter de complotiste).

Une femme, Nicole, a été portée au pouvoir. Figure maternelle, maman universelle. L’humanité est réduite à un enfant craintif, qui écoute chaque soir Nicole à la télé (Angela Merkel – Muttie, ouvrant ses bras de maman à l’immigration – « Wir schaffen das », « nous allons y arriver »…)

Peu important que Nicole ne soit qu’une potiche, et qu’un obscur Conseil invisible soit à la manœuvre (Davos ?) ; peu important que la vraie Nicole soit si âgée qu’on la remplace régulièrement par une actrice toujours plus jeune, toujours plus fausse (qui a dit « Brigitte » ?). Un seul rêve est désormais autorisé : accéder à la Maison-Blanche, approcher Nicole, lui proposer un divertissement. Chacun croit à sa chance et s’exerce à n’importe quelle « performance » pseudo artistique (façon Le plus grand cabaret du monde, ou Danse avec les stars, et autres concours de pétomanes et chiens savants).

Le héros de l’histoire rêve de présenter sa version de la Truite de Schubert, qu’il joue en soufflant dans une cruche. Oui, une cruche.

Le héros approchera Nicole, et découvrira qu’elle n’est qu’une doublure…. qu’à cela ne tienne, on lui ôtera la mémoire de ce moment, et on l’emmènera… sur Mars.

Chouette programme, hein ?

Dans « Les défenseurs », on fait croire à la population de la Terre qu’une guerre atomique est en cours, alors qu’elle est finie depuis 8 ans, ou même n’a jamais eu lieu… De quoi tenir en laisse l’humanité, et lui marteler chaque jour : Nous sommes en guerre ! (…ça vous rappelle un truc ?)

Mensonge soigneusement entretenu pour entretenir la docilité, (confinement ! pass sanitaire !), et maintenir la population dans des villes souterraines… On leur répète : « C’est pour votre bien. Nous veillons sur vous. Vous devez rester en bas et nous laisser mener la guerre. ». Jusqu’à fabriquer de fausses images terrifiantes d’une surface de la Terre désolée, où tout n’est que « ruines, mort, cendres ».

Un jour, un quidam remonte à l’air libre, et s’attend à découvrir un paysage d’Apocalypse. Mais non : « La couleur naissait dans le ciel. Le soleil allait se lever. Des oiseaux commencèrent à chanter. Non loin, les feuilles d’un arbre dansaient dans le vent. » Le voilà dessillé. On lui explique qu’il fallait entretenir le mythe d’une guerre nucléaire, le temps que les pays cessent de s’opposer, et que survienne l’entente universelle à venir, l’abolition des frontières, « les hommes unis dans une seule et unique société mondiale. » ( On y revient, Elon, gaffe aux Democrates).

C’est bizarre, mais lire cette nouvelle en 2025, après la bouffée délirante mondiale du Covid, ce n’est plus vraiment lire de la science-fiction.

Dick avait peur du gouvernement par la peur : dans « Forster, vous êtes mort », un gamin endure moqueries et mise à l’écart des copains et de la maîtresse, car sa famille est la seule du quartier à ne pas s’être acheté d’abri personnel anti-nucléaire : son père ne croit pas à la menace, et refuse de tomber dans le panneau. Le môme est méprisé, sa mère moquée par les voisins. Le père finit par céder et s’endetter pour un abri, l’occasion pour Dick de nous révéler les fondamentaux du marketing qui se déployait alors en Amérique… Rien n’a changé.

Encore plus hilarante et angoissante : « Visite d’entretien » est l’histoire d’un dépanneur de swibble qui débarque sur Terre, alors que les swibbles n’ont pas encore été inventés…

Oui, Dick est aussi un extraordinaire inventeur de mots, qui en deux syllabes font sonner le ridicule du gadget pseudo-indispensable.

L’expansion matérielle extérieure doublée d’un appauvrissement intérieur comme facteur d’effondrement d’une civilisation : d’autres nous ont prévenus de ce péril, par exemple Oswald Spengler.

Une fois la nature domptée, les systèmes solaires et le mur du son franchis, débarrassés des limites de l’âge et de la pesanteur, comment remplir notre grand vide intérieur ?

L’homme augmenté est en réalité ridiculement diminué, privé du bonheur conscient de se sentir mortel, et donc vivant. Dick nous prédit des existences écrasées, espionnées, misérables, un quotidien à patauger dans l’Absurde et le Néant, des mondes peuplés de paranoïaques et d’agents doubles.

Bien sûr, il comprend le sentiment d’étouffement dans une vie étriquée, et sait de quoi nous sommes capables pour tenter de nous évader. L’Univers et ses galaxies nous tendent les bras… mais pour y faire quoi ?

Dans « Marché captif », une épicière itinérante, au volant de sa camionnette, tombe dans une faille spatio-temporelle. Elle se retrouve sur une lande désolée où survit une équipe d’astronautes dont la fusée a raté son décollage. Ils se croient seuls au monde, loin de chez eux, et veulent absolument repartir. Fous de solitude et d’espoir, ils réparent la fusée et ne cherchent pas à comprendre d’où sort cette femme : ils lui achètent sa cargaison. Elle reviendra, et reviendra encore, et satisfera toutes leurs commandes, faisant des allers-retours entre notre monde et le leur. Un jour, ils lui font leurs adieux, ils sont prêts à décoller. Mince, voilà ma fortune qui s’envole, pense l’épicière. Qu’à cela ne tienne : en navigant habilement parmi les bifurcations spatio-temporelles, on peut clouer indéfiniment une fusée sur son pas de tir…. Et obliger indéfiniment les spationautes à réparer…

« Le constructeur » est un homme qui passe son temps à construire de ses mains un bateau au fond de son jardin, avec l’aide de ses garçons. Il fignole, peaufine, en perd tout autre intérêt, quitte son boulot. Sa femme est ulcérée de cette lubie alors que la guerre nucléaire menace, et lui demande où il irait avec ce bateau, lui qui n’est pas marin et alors que la mer est loin. L’homme, incapable de répondre, se réfugie sur son chantier. Un voisin lui demande alors : comment ce bateau avancera-t-il, puisqu’il n’a ni mât ni moteur ? L’homme réalise qu’il n’y a tout simplement pas pensé. Plus douloureux encore est de s’apercevoir que depuis tout ce temps, ses garçons ont fait mine de trouver ça normal.

« Il resta debout, à contempler la vaste coque qu’ils avaient bâtie, s’efforçant de comprendre. Pourquoi avait-il tant travaillé ? Dans quel but ? Quand le saurait-il ? Le saurait-il jamais ? Longtemps, très longtemps il resta figé sur place, le regard rivé au bateau. Ce fut seulement lorsque les premières gouttes de pluie noire s’écrasèrent commencèrent à s’écraser autour de lui qu’il comprit. »

Tenter de survivre, de fuir, de tirer son épingle du jeu, même si c’est foutu, par principe, par instinct, comme des chats se battent dans la nuit. Sinon quoi ?

« Une existence passée à perdre bataille sur bataille, à emprunter toujours la porte étroite ».

Dans la réjouissante et troublante nouvelle « Les joueurs de flûte », Dick invente même le burn-out.

L’astéroïde Y-3 est une planète-Terre miniature, verdoyante et paisible, administrée par une garnison. Une tribu aborigène survit dans une jolie forêt, échappant parfaitement au Système. On les connaît, on leur fiche la paix. Sauf que chaque soldat qui revient d’une balade dans cette forêt apparaît complètement envoûté, se soustrayant à toute activité, affirmant qu’il est une plante. Oui, une plante verte, qui n’a rien d’autre à faire que prendre le soleil. L’un après l’autre, les soldats deviennent mutiques, désobéissent, et s’allongent sous la lumière. Quand on les interroge, ils disent avoir rencontré les joueurs de flûte.

L’énergique médecin militaire mène son enquête, et décide d’aller visiter la forêt. Il y rencontre une jeune femme aborigène « belle, très belle, avec de longs cheveux noirs qui s’enroulaient autour de ses épaules et de ses bras », qui se baigne nue dans un ruisseau et prend longuement le soleil. Il l’interroge sur les joueurs de flûte, elle lui propose de le conduire auprès d’eux…. Bientôt, le médecin militaire s’allonge à son tour sur la terre tiède, préoccupé seulement de prendre le soleil.

Rêve du retour à la nature, à une condition végétale, passive, soustraite à toutes les aberrations humaines.

Mais Elon, penses-y : ni Y-3, ni Mars, ni aucune planète ne peut être une solution à ce qui s’effondre ici-bas.

« Le canon » est d’une poésie à sangloter : une équipe d’astronautes formés sur une autre planète vient visiter la Terre, ravagée par une fission nucléaire. Cendres et désolation sur toute la surface, sauf un canon automatique encore fonctionnel, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. L’équipe détruit le canon, découvre qu’il protégeait un immense caveau où se trouve entassé les fondamentaux de notre culture : livres, sculptures, bobines de cinéma, tableaux, et ce qui pourrait être L’enfant bleu de Gainsborough, et aussi la Victoire de Samothrace.

Les spationautes ne connaissent rien à ces œuvres, mais devinent que c’est important :

« Voilà leur trésor, dit Tance. Leurs peintures, leurs archives. Sans doute avons-nous là toute leur littérature, leurs récits, leurs mythes, leur théorie sur l’univers. (…) Jusqu’à la fin, et même après le déclenchement des hostilités, ils ont toujours su, quelque part au fond d’eux-mêmes, que leur véritable trésor était là. Ils ont espéré revenir chercher tout ceci. Une fois que tout le reste aurait disparu. »

Les spationautes décident de revenir pour embarquer ce trésor, dont ils pressentent confusément les pouvoirs, la richesse, la source de force : « Leurs biens, leurs musiques, leurs livres, leurs images, tout cela survivra. Nous allons les rapporter chez nous, les étudier, et ils vont nous faire changer. Après cela, nous ne serons plus jamais les mêmes. Leurs sculptures, surtout. Tu as vu cette grande créature ailée sans tête ni bras ? Elle avait l’air très ancienne. Oui, nous allons changer considérablement. »

Ils n’y parviendront pas : à peine ont-ils quitté les lieux que le canon détruit est restauré par des robots.

Comment mieux dire la nécessité de ne jamais cesser de côtoyer notre histoire, notre culture, nos chefs-d’œuvre ? Quelle civilisation est plus morte que celle qui enfouit ses trésors et dont les descendants, même s’ils savent bricoler une fusée, ne reconnaissent pas une grande statue sans bras ?

Dans la même veine, « La machine à préserver » parle d’un homme qui pressent le déclin de la civilisation. Il met au point une machine à transformer les plus belles partitions musicales en animaux, afin qu’ils survivent à ce déclin. Mozart devient un oiseau gracieux, Beethoven un scarabée, Brahms un mille-pattes… mais ces créatures évoluent rapidement en bêtes agressives et monstrueuses. « Dieu avait du ressentir la même tristesse – et la même humiliation – à mesure qu’Il voyait Ses créatures se modifier pour répondre aux nécessités de la survie. »

Dick aimait la musique classique et les grands textes, la poésie (la vraie, l’imparfaite et fragile, improbable et magique, pas celle de Grok), et n’hésite pas à glisser dans une nouvelle (« Ne pas se fier à la couverture ») une traduction possible du « De natura rerum » de Lucrèce, et c’est une description du monde qui n’est pas vraiment périmée. Lucrèce, précurseur de la SF.

Certaines brèves nouvelles sont des ballades, poèmes libres d’une inventivité et d’une tendresse folles, (« Au revoir, Vincent »), pleins de nostalgie d’une liberté déjà perdue.

Prophète désolé, Dick regarde la catastrophe arriver.

Elle pourrait nous être révélée par le monde animal :

Dans « L’heure du wub », le Capitaine blasé d’un vaisseau spatial demande à son cuisinier de cuire un wub, genre de cochon qu’il vient de capturer sur Mars. Mais le bestiau est doté de parole, et d’esprit. Il se met à parler au Capitaine, lui fait remarquer que « l’énergie atomique vous a permis d’accomplir des merveilles – sur le plan technique, car apparemment votre hiérarchie scientifique n’est pas en mesure de résoudre les problèmes éthiques… »

Avant de mourir, le wub disserte sur Ulysse, sur le mythe de l’Odyssée, et ça colle le cafard au Capitaine :

« Par le hublot bâbord Peterson contempla les étoiles, les étoiles innombrables qui brillaient ardemment dans l’univers vide ».

Parfois, un individu est choisi. Pioché parmi la multitude, sans avoir rien demandé.

Sélectionné, désigné, extrait de la masse (« La sortie mène à l’intérieur », quel titre…). Mais c’est pire, car c’est toujours pour servir un Grand Projet stupide, et ce qui paraissait une chance se révèle une punition.

Parfois un individu possède malgré lui un aplomb, un talent ou une liberté qui suffit à perturber le Système (Dick aime les majuscules symboliques) :

Dans « L’homme variable », nous sommes en 2136. Chaque système planétaire est obnubilé par la guerre à mener contre les autres, depuis trop longtemps imminente, inévitable. Toute l’activité humaine et robotique lui est dédiée. On attend le Top départ des ordinateurs-pythies, qui combinent en permanence des millions de paramètres. Le moment favorable approche. Or, par une fausse manip, on arrache aux années 50 un rémouleur qui écumait tranquillement la campagne avec sa cariole. Le type, désigné par le Destin, déboule dans le Présent depuis le Passé, fichant involontairement la pagaille dans la technologie du 22ème siècle. Pourtant c’est un gars bien, sympa, avec ça doué de ses mains : il sait tout réparer à l’instinct, au jugé, au doigté. Mais il est une donnée que les Ordinateurs ne reconnaissent pas. « L’homme variable » du titre, c’est lui, la donnée imprévisible qui fait foirer tous les calculs, l’élément incontrôlable qu’il est urgent d’éradiquer. On veut sa peau.

Dans « Rapport minoritaire » (Oui Elon, c’est devenu le film « Minority report » avec machin, mais on s’en fout ! Je te parle des mots de Dick, des visions et de l’atmosphère que fabriquent ses phrases, ses noms inventés et le rythme de son récit, bien mieux que n’importe quel réalisateur), l’humanité patauge dans la paranoïa : désormais, grâce à trois créatures mutantes dont les visions sont décodées par des ordinateurs, les hommes ayant l’intention de tuer sont arrêtés avant même leur passage à l’acte. C’est pas beau, ça ? Les choses se gâtent quand le patron et inventeur du système « Précrime » est lui-même soupçonné d’avoir un meurtre en tête. Encore une fois, l’homme est puni par ses idées faussement ingénieuses…

Un autre profil humain s’attire toujours les ennuis, et c’est vrai de tout temps, c’est celui qui dit non. « Le crâne » raconte l’avènement d’un Mouvement anti-guerre, dont le Fondateur, nouveau Jésus, autre Gandhi, prêche la non-violence : cultiver son jardin, refuser de payer l’impôt qui financerait les guerres, vivre tranquillement, loin des affaires publiques, quitter la ville ; c’est son programme, son viatique. Le type a un tel succès que beaucoup l’imitent, se retirent de la société, refusent de payer l’impôt, et la guerre, en effet, s’arrête.

Alors un Porte-Parole du Conseil explique :

« Aujourd’hui, nous pouvons porter sur la guerre un regard plus objectif. Qu’avait-elle de si terrible, finalement ? La guerre avait une valeur sélective profonde, parfaitement en accord avec l’enseignement de Darwin, de Mendel et des autres. En son absence, on laisse la masse des inutiles et des incompétents sans intelligence ni formation croître et se multiplier sans contrôle. (…) La guerre disparue, les éléments inférieurs de l’humanité ont augmenté au-delà de toute mesure. Ils menacent les minorités instruites, les individus détenteurs du savoir et des compétences scientifiques, ceux sont tout désignés pour désigner la société. »

Qu’en dis-tu, Elon ? Toi qui te piques de gouverner ?

Qu’est-ce qui reliait Dick au tréfonds immuable des hommes, comme s’il avait vécu lui-même plusieurs vies sur plusieurs systèmes solaires ? Pourquoi a-t-il si bien pressenti le sacrifice de la beauté et de la liberté sur l’autel d’une technologie le plus souvent inutile ?

Il s’est développé in utero contre sa jumelle, Jane Charlotte. Tous deux naissent six semaines trop tôt, à Chicago. Philip survivra, Jane Charlotte mourra avant ses deux mois. Il dit avoir hérité de la psyché de sa soeur, du poids léger mais prégnant de son passage, de la possibilité de sa vie.

Très bon élève, passionné par Beethoven, il dessine, joue du piano et écrit dès son adolescence. Il développe de l’eczéma, de l’asthme, des accélérations cardiaques : symptômes de l’extralucide débordé par ce qu’il perçoit du monde ?

Il découvre la science-fiction et dévore Asimov, Hubbard et van Vogt… Les crises de panique et d’agoraphobie l’éloignent du lycée. A dix-huit ans, il travaille pour un magasin de disques, lit Proust, Kafka, Joyce, Jung, et vend sa première nouvelle. Peu après commence la guerre de Corée.

Et qu’on ne prenne pas Dick pour un illuminé qui ne sait rien de la vraie vie, le genre qui reste dans son coin à faire des bruits bizarres avec la bouche. Pour ne pas se cantonner à la SF, il écrit à 31 ans un roman destiné à une collection littéraire. Les « Confessions d’un barjo » prouvent que Dick ne l’était justement pas, à quel point il était parfaitement informé du fonctionnement de l’humanité.

C’est une histoire d’amour banale et douloureuse, sur fond de middle class des années 60. Avec un courage lucide, il décortique le fonctionnement d’une femme entre deux hommes. Plus le texte avance, plus il enfonce loin le scalpel dans ses personnages. Dick est jeune mais il en sait autant sur les femmes qu’un vieil Hemingway ou qu’un efficace Salinger. C’est tellement âpre que le roman a d’abord été refusé, au motif que le personnage féminin n’était pas assez sympathique… Dick attendra 1975 pour le voir publié, sans rien modifier de son texte et heureusement.

Pour finir, Dick n’oublie jamais de se moquer de lui-même, (« L’Orphée aux pieds d’argile »), en pitoyable scénariste des années 50 qui refuse d’écrire de la SF parce que : « qui en lit ? Des adolescents boutonneux. Des inadaptés. Et puis c’est de la merde. Citez-moi une bonne histoire de science-fiction, une seule. J’ai ramassé un magazine dans le bus, une fois, quand j’étais dans l’Utah. De la merde ! je n’écrirai jamais ce genre d’inepties même si ça payait bien, et je me suis renseigné : ça ne paye pas bien. ».

Le scénariste fera une seule tentative de SF, une histoire passée inaperçue signée du pseudo : Philip K. Dick.

Dick a écrit des tonnes de bonnes histoires : les lire te fera gagner du temps, Elon, toi qui es un homme pressé.

Ouvrages cités :

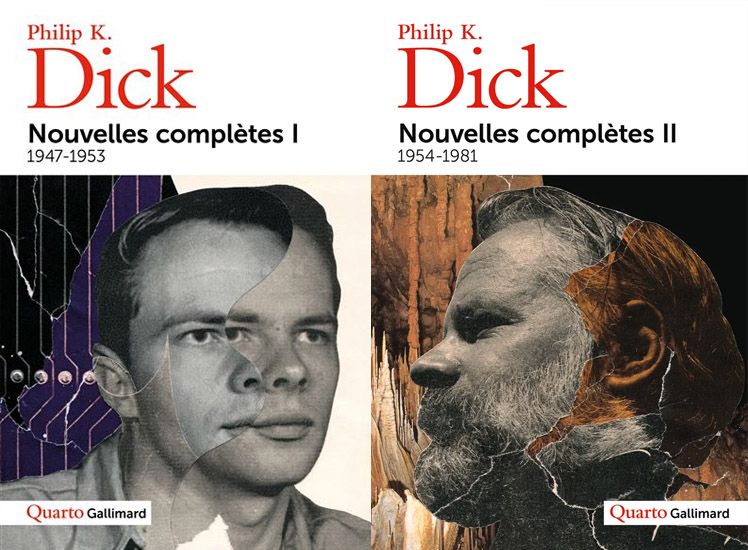

Nouvelles complètes I et II, Philip K. Dick (Quarto Gallimard), 2020

Confessions d’un barjo, Philip K. Dick (Poche 10/18), 1978

Laisser un commentaire