Patrice Jean a publié une douzaine de romans, et de livre en livre (« L’homme surnuméraire », « Le parti d’Edgar Winger », « La poursuite de l’idéal »…), son étiquette d’« écrivain de droite » se confirme.

C’est vrai, il aime épingler les grotesques d’une certaine société actuelle auto-proclamée « de gauche ». La plus ridicule des castes, quand elle n’est pas toxique : exclusivement urbaine (faussement adaptable à la campagne), moutonnière, éduquée de travers et diplômée en militantisme, prétendument intellectuelle, ayant perdu sens de l’humour et de l’ironie, occupée à se jeter frénétiquement dans tous les progressismes, féminismes et autres égalitarismes, par passion naïve ou par opportunisme.

Il faut bien se jeter dans quelque chose… Les indécis, les lâches et les flemmards ont compris que le pull mou et informe de la gauche allait à toutes les silhouettes, camouflage confortable de tous les défauts, quand le costard ajusté et épaulé de la droite nécessitait de se tenir droit, ventre serré, davantage visible et objet de regards en coin.

Dans les histoires de Patrice Jean, il y a souvent un homme mi-effaré mi-épouvanté, qui observe le camp du Bien dériver en camp de redressement. Le type, anti-héros et double de Patrice Jean, préfère rêver de poésie et de littérature, de métiers nobles et d’amours monogames, mais la société lui crie de se pousser car il est has been, il gêne. De plus en plus isolé au sein de sa famille, de ses amis et même de sa ville, il se replie sur ses nostalgies, prenant le lecteur à témoin de ce gâchis tragi-comique. Et c’est en effet comique, et tragique, et élégamment écrit, d’une tournure un poil ampoulée qui se refuse à « faire jeune », ce qui est éminemment défendable.

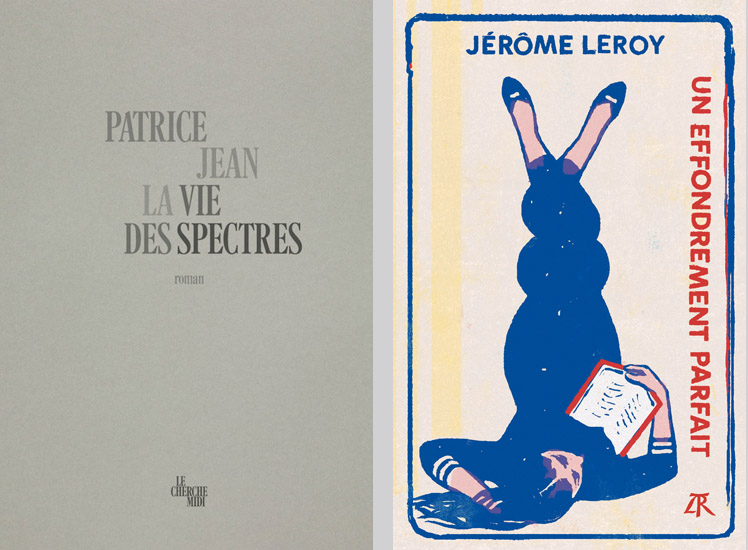

Dans « La vie des spectres », (2024) Jean Dulac est un journaliste communiste qui ne sait plus trop pourquoi il l’est (communiste d’abord, journaliste ensuite). Héritier d’un moralisme familial, sensible à une plus juste répartition des richesses, il a pris tout jeune sa carte au PC, par vexation, au lendemain d’une soirée chez des fils-à-papa où personne n’avait pris la peine de « l’introduire dans les conversations ». Admettre cette plate motivation est d’une courageuse honnêteté.

Dulac a atteint la cinquantaine : s’il ne se détourne pas de l’injustice du monde, il en voit aussi les rouages. L’intérêt bien pesé des militants pour les grandes causes, les petitesses carriéristes, la morale caricaturale. Pas dupe, le Dulac. Et ses billets journalistiques sont le reflet de cette distance. Forcément, ça ne colle plus au discours de ses camarades qui veulent garder leurs illusions à tout prix, les entretenir, les choyer.

« La cécité gouvernait l’espèce humaine, tous se mesurant selon une toise trompant chacun de ses propriétaires sur le périmètre de sa vertu. D’évidence, personne n’a envie qu’on rabaisse la nature humaine, il lui faut, à cette espèce, de l’espoir et des images flatteuses d’elle-même. »

Ses copains du PCF et de la CGT le lui confirment : « on doit combattre fermement l’idée que le mal serait inscrit dans la nature humaine : d’abord, il n’y a pas de nature humaine, et puis le mal est la conséquence des rapports de classe et de production. »

Ils reprochent à Dulac sa sécheresse : « Je lis tes articles, c’est pas joli joli… Il y a du scepticisme, du cynisme… Jamais rien contre les injustices, aucun élan du cœur, zéro trace d’optimisme… »

La gauche aurait-elle des œillères ?

Le bon peuple est-il forcément vertueux, forcément victime ?

Dans les romans, les films, les journaux, Dulac constate que « les impertinences sont calculées, les rosseries défripées et l’on tire avec des balles en caoutchouc. C’est à ce prix que les salles de spectacles se remplissent, les romans s’achètent, les cinémas sont pleins et les expositions deviennent des évènements. »

« Faut pas désespérer Billancourt », comme disait l’autre, ni froisser l’électeur…

Le fils de Dulac se trouve pris dans un mini-scandale au lycée. Un de ses amis, Moussa, est accusé de s’être mal comporté avec une fille. Mince : qui choisir de défendre, la fille ou le maghrébin ? Ni une ni deux, profs, militants locaux et journalistes décident de sacrifier la cause des femmes pour sauver celle de Moussa le racisé (terme consacré, ce qui est amusant quand il est par ailleurs interdit de parler de races).

Ce roman est une variante des précédents, mais Patrice Jean y franchit cette fois la ligne rouge de l’origine « ethnique », et se risque à quelques remarques sur – ouh lala, allez j’ose – l’identité :

« On ne savoure le plaisir de vivre dans un pays étranger qu’à la condition d’être d’un pays et d’une tradition. Le jour où l’humanité sera entièrement nomade et sans frontières, nous ne pourrons plus séjourner dans des pays étrangers, car il n’y aura plus rien d’étranger. », dit un personnage.

L’histoire se passe à Nantes, où Patrice Jean a grandi, et qui se distingue pour être à la pointe de tous les prurits wokistes : on y débaptise des rues pour effacer toute référence à l’histoire marchande et négrière de la ville. Patrice Jean se moque des élus se gargarisant de ces actions symboliques pour mieux éluder les problèmes plus concrets.

Il se moque aussi des femmes savantes d’aujourd’hui, plus désolantes encore dans leur conformisme que les hommes :

« Doriane ne pense que dans les clous de l’histoire philosophique, ou littéraire, ou féministe. Elle ne pense pas, elle récite. ».

Il déplore longuement « « l’ère du simulacre lexical », le manque de curiosité intellectuelle, le suivisme, la peur de penser par soi-même, la perte du sens esthétique. Et l’abandon de la lecture, – la vraie : ce temps passé en tête à tête avec des pages qu’on défrichait, qu’on dévorait, qu’on relisait pour être sûr, qu’on apprenait, qu’on cornait.

Il n’épargne ni l’inculture des journalistes « culturels », ni la couardise du monde enseignant, ni l’arrogance vide des jeunes bourgeois, ni le pathétique des vieux communistes défilant en doudounes à boudins, moins convaincus que nostalgiques, bourrés de clichés… mais « le cliché se marie bien avec le militantisme ». Au fond, Patrice Jean n’est pas tant de droite que déçu par la gauche, ce qui n’est pas strictement équivalent.

« La vie des spectres » tresse à l’observation de nos temps plusieurs jolies idées romanesques. La première est une vision onirique : les spectres sont parmi nous. Il y a les morts que nous avons aimés, dont la compagnie troublante surgit dans les moments délicats. Disons qu’ils nous aident à réfléchir, et tiennent lieu d’interlocuteurs pour tester nos argumentaires. Il aurait dit quoi, l’ami qui n’est plus là ?

Et il y a les vivants si désireux de se conformer à la norme qu’ils se dédoublent, en deviennent le spectre d’eux-mêmes, hologramme idéal qu’ils présentent au monde, leur vraie personne cachée derrière. Mascarades fragiles, apparitions fugitives.

L’autre idée est celle d’une épidémie nationale de type dermatologique, d’abord inexpliquée. Aucun médecin ne sait soigner ces pustules qui défigurent la population. On découvre enfin qu’elles sont dues au vocabulaire utilisé par le patient : user et abuser des terminologies à la mode provoque une flambée acnéique… Quelle trouvaille séduisante, on en rêve ! Néologismes inutiles, acronymes ineptes, mots-concepts, « buzzwords » et tournures à la mode sont la bactérie responsable. La cure ? Se remettre à lire des classiques pour retrouver du vocabulaire, de la syntaxe, une précision de pensée et de langage. Le sens des mots. Vexés d’être ainsi dénoncés par leur peau, les citoyens retournent à la lecture, qui guérit d’autant plus qu’elle est exigeante. Et ainsi :

« On se rua dans les librairies et les bibliothèques ; la vente en ligne ne suffit pas à subvenir aux besoins intellectuels de la population. Les élèves réclamèrent qu’on étudie les romans et les essais les plus difficiles et les plus reconnus par la tradition, rien n’était assez élevé pour eux. (…)

Je conserve un souvenir ahuri et attendri de cette période. D’un côté, mon existence partait à vau-l’eau, entre mon divorce, ma solitude et mes dégoûts, et, de l’autre côté, me réjouissait la vie française dévolue à la lecture de Valéry ou de Montherlant. J’aimais ces lecteurs absorbés par la lecture de Montaigne assis sur un banc du parc de Procé, toute une population silencieuse et rêveuse ; la lecture paraissant alléger l’existence du poids de la vie pratique, comme si, partout, s’élevaient des cérémonies de l’absence et du silence. »

On devine Patrice Jean consterné par les effets d’un autre virus : le monde entier enfermé, chacun collé devant son ordinateur jusqu’à l’hébétude, avec un morceau de coton sur le nez…. Il a imaginé un virus dont le vaccin serait, cette fois, un vrai cadeau à l’humanité.

Hélas, même dans son roman, une fois tout le monde guéri, chacun retourne à son écran d’ordi, et les livres à la poussière.

Patrice Jean – alias Jean Dulac – ne contourne aucune des tristes vérités humaines, jusqu’à notre foi inexpugnable en notre propre importance :

« Existe-t-il un seul être humain, depuis l’ère quaternaire, qui ait mesuré, dans toute sa vérité, le degré d’indifférence dont il était universellement l’objet ? Il semblerait que l’existence humaine, pour se maintenir, doive méconnaître la place microscopique qu’elle occupe au sein des fraternelles consciences. »

Mais le vrai sujet du livre est peut-être révélé par le propos d’un personnage, un prêtre :

« Je crois cependant que le christianisme est supérieur au communisme parce qu’il connaît mieux les hommes. Supérieur au communisme, à tous les progressismes. Pour un chrétien, le mal infecte tous les hommes, alors que le progressiste oublie, dans son juste combat, la trace en lui du péché originel. »

Et c’est bien ça, ce face à face avec le « mal », qui fait possiblement de Patrice Jean un écrivain de droite. Observer et décrire les laides pulsions logées profondément dans l’ADN de tout humain, pas seulement chez les présumés méchants.

On a dit que les écrivains de droite se distinguaient par leur style, plus classique voire académique, respectueux de la belle phrase. C’est bien insuffisant et souvent faux : Houellebecq s’est vanté, fut un temps, d’écrire platement « façon Wikipédia », notamment dans « La carte et le territoire ».

Un Céline est classé à l’extrême-droite, à cause de ce qu’on sait ; c’est pourtant un genre de contresens, d’une part parce qu’il a mené une vie de prolétaire, médecin des pauvres et banlieusard, d’origine plus que modeste. D’autre part et surtout parce qu’il a démantibulé la syntaxe comme aucun jeune rebelle n’oserait – ou ne saurait – le faire aujourd’hui, pour mieux restituer le flux chaotique de la parole humaine la plus populaire, les mots qu’on prononce réellement, pas ceux des discours officiels.

Il y a un siècle c’était audacieux, irrespectueux, nouveau : de gauche.

A l’inverse, de nombreux écrivains notoirement de gauche sont si doués qu’ils transcendent la politique : la pureté de langage d’un Bergounioux, sa grammaire susceptible, sa revendication assumée de recourir au vocabulaire originel, aux jargons des métiers, des sciences ; la longue et élégante phrase d’un François Bon pour parler des plus simples, la tournure précieusement poétique et pourtant limpide d’un Pierre Michon pour raconter des « Vies minuscules » sont autant de contre-exemples.

Un Charles Péguy a reçu toutes les étiquettes mais souvent celle de droitard, ne serait-ce qu’à cause de sa foi catholique. Et pourtant, les Gilets Jaunes auraient pu brandir chaque samedi le bref et puissant « L’argent », tant Péguy y parle d’eux et pour eux, se désolant que le contrat républicain soit piétiné, que les métiers de la main soient méprisés, que les gens de peu deviennent gens de rien.

Depuis le 28 août 1789 et le choix des députés de se placer à droite ou à gauche de la tribune pour voter pour ou contre le maintien du droit de veto du roi, tout a changé dix fois, les programmes de gauche et de droite se sont quasiment croisés sur certains sujets, parfois retournés à front renversé.

Certains s’accrochent mordicus à ce clivage et ces mots magiques et pour eux, la gauche est gage de toutes les qualités humaines, toutes les « valeurs».

Il faut voir certains journalistes ‘culturels’, dépourvus d’humour et de poésie, du goût des mots surtout, boxer de leurs petits poings les auteurs qu’ils jugent de droite. Au lieu de pointer les éventuelles facilités d’un Houellebecq, d’un Sylvain Tesson ou d’un Yann Moix, au lieu de fouiller leurs textes, ils se contentent de scruter leurs amitiés : ça n’a aucun rapport avec la littérature mais c’est moins fatiguant.

François Krug, en mission pour Le Monde, déclare sur France Culture : « On ne peut pas dire que Sylvain Tesson est d’extrême droite parce qu’on n’est pas dans sa tête, on n’est pas avec lui dans l’isoloir quand il va voter, enfin s’il va voter. En revanche, il fait partie de ces écrivains qui ont des liens privilégiés avec l’extrême droite, c’est-à-dire qu’il a des amis qui appartiennent clairement à l’extrême droite, et l’extrême droite la plus radicale. Ce n’est pas un crime d’avoir des amis d’extrême droite. En revanche, lui va reprendre certaines de leurs idées dans ses bouquins de façon adoucie, de façon un peu camouflée. Donc on peut penser qu’il relaie les idées de gens d’extrême droite.«

Eblouissante démonstration.

Pas un extrait de texte, pas une phrase, pas même un titre de Tesson. Pas davantage de tentative de définition de lesstrèmedroate, sans parler de lesstrèmedroate « la plus radicale » ! Monsieur Krug sait seulement qu’avoir des copains de ce genre, c’est très mal. Leur hideur déteint forcément sur toute votre vie, passe dans les livres que vous écrivez. « De façon un peu camouflée », certes. Si bien camouflée qu’on ne sait pas de quoi il parle.

Une panthère des neiges, c’est d’extrême-droite ?

Nelly Kapriélan, critique littéraire pour « Les Inrockuptibles », se demande quoi faire de tels lascars : « Faut-il les boycotter ? Refuser qu’ils et elles apparaissent en public, voire parrainent des festivals, coordonnent des numéros de revue, etc ? En faire dès lors les martyrs d’une “censure” de gauche ? Faut-il confondre défense de la liberté d’expression et défense de leur liberté de propager des idées haineuses, anti-démocratiques, racistes et antisémites ? »

Je suis d’avis qu’on les LISE, d’abord et tout simplement, et qu’on laisse chacun juger du fond et de la forme, que leur prose soit de droite ou de gauche, d’extrême droite (gravissime pour France Culture), ou d’extrême gauche (sympathique pour les mêmes).

On peut convenir d’une chose, si bien mise en évidence par P. Jean : l’homme de gauche veut tellement croire aux vertus humaines qu’il finit atteint de cécité sélective. Il la revendique, s’en honore. L’homme de droite, au contraire, embrasse tout ce qui fait un individu, affronte ses inévitables tares et torts, sans détourner le regard ni assigner définitivement quiconque au camp des Bons ou des Méchants.

Comme dit Marin de Viry : « Un écrivain de droite n’est pas pessimiste, mais il est en tout cas dépourvu de l’angélisme caractéristique de la gauche actuelle. Les écrivains de droite observent, comme tout le monde, et ils tombent sur la nature humaine, et en tombant sur la nature humaine ils deviennent des moralistes et ont forcément une vision pessimiste. Sauver l’humanité, c’est soit une question de religion, soit c’est impossible… impossible de sauver l’humanité. »

L’humain est tragiquement désolant. Ça n’a jamais empêché de louer ses merveilleuses fulgurances de bonté, d’intelligence ou d’audace, de s’attendrir sur sa condition, ou de chanter les beautés du monde qu’il habite : tout coexiste.

Bien évidemment, l’étiquette politique ne suffit pas à assurer la qualité d’un roman, et peut même l’encombrer, l’alourdir en harangue, en argumentaire monochrome, sans contre-chant.

Il y aurait trop d’exemples à donner d’auteurs bien intentionnés ayant signé de mauvais textes, de lourds publi-rédactionnels pour les Valeurs Humaines, contre la Guerre (pardon : sauf l’Ukraine, pas pareil l’Ukraine, les morts et les estropiés y sont moins morts et moins estropiés qu’ailleurs). S’agissant de Patrice Jean, il faut admettre que ses portraits à charge sont parfois un poil didactiques, et qu’à trop vouloir démontrer, il montre moins bien.

Chateaubriand, qu’on classe à droite, a brassé dans ses Mémoires le contenu entier d’une existence (bien que très taiseux sur le sexe, au-delà de la pudeur de l’époque). Il a parcouru tant de paysages, traversé tant de révolutions et de changements de régime, que son propos s’est élargi comme un fleuve jusqu’à l’embouchure universelle. Il ne craint pas de toucher au sacré de la vie autant qu’au pourri, au mystère ontologique niché dans notre pauvre quotidien, notre infinie fragilité, qui est aussi notre inchiffrable valeur.

Marguerite Audoux raconte, dans « Marie-Claire », les conditions de vie d’une fille de ferme orpheline, autant dire un être les plus démunis qui soit au début du 20ième siècle en France : sans statut, sans argent, sans poids, sans prix, sans parole. Ô combien dominée, par n’importe quel quidam à peine mieux loti qu’elle. Pourtant son texte n’a rien d’une harangue révoltée juanbranquesque, rien non plus d’une confession de pénitente. Ni rage ni soumission. Son écriture précise et très légèrement audacieuse lui rend le pouvoir : de voir et saisir le monde, de savoir l’appréhender et s’y inclure, instant par instant, de chemin caillouteux en pré sauvage. C’est un don, un de ceux que les plus riches au monde ne possèdent pas forcément, et ils le savent bien.

Audoux n’offre pas un programme politique mais une leçon de dignité, de tenue, de liberté. Petite enfant, si coincée qu’elle fût dans un orphelinat puis dans une ferme, consciente de tout ce qui lui serait refusé, elle sut pourtant se frayer un chemin vers le beau :

« Lorsqu’on commença la moisson, il me sembla que j’assistais à une chose pleine de mystère. Des hommes s’approchaient du blé et le couchaient par terre à grands coups réguliers, pendant que d’autres le relevaient en gerbes qui s’appuyaient les unes contre les autres… Les cris des moissonneurs semblaient parfois venir d’en haut, et je ne pouvais m’empêcher de lever la tête pour voir passer les chars de blé dans les airs. »

Elle était peut-être de gauche ; elle a surtout eu le don d’écrire. Elle avait cet œil, relié à ce cerveau, commandant cette langue ; une grâce.

Car, énième injustice en ce bas-monde qu’aucun communisme ne nivellera jamais : certains ont une finesse d’esprit, de vision et de langue que d’autres n’ont pas. Une pesée des mots plus subtile, plus efficace. L’éducation n’y peut quasi-rien : ces choses ne s’apprennent pas.

On peut apprendre à conjuguer à l’école, retenir ou inventer de bonnes histoires, apprendre à formater ses chapitres dans un Master 2 financé par Gallimard : il s’agit d’autre chose.

Jérôme Leroy est à la croisée.

Dans son dernier livre (« Un effondrement parfait »), il s’y montre « de gauche », et pourtant, c’est bizarre, ses vignettes sont empreintes d’une nostalgie toute réactionnaire.

D’un côté il annonce avoir dans son portefeuille la carte « d’un parti de gauche issu de la IIIème République », glisse des slogans LFIstes pour déplorer notre monde actuel (« féroce, compétitif à outrance… L’identité partout, l’égalité nulle part »), et râle après « les digicodes de la paranoïa » qu’on trouve aujourd’hui dans chaque immeuble.

Il me rappelle le cinéaste Guédiguian soupirant après ses rêves vermoulus : 4 fois cambriolé, il refuse encore d’admettre la réalité, marmonne que « le vol contribue à la répartition des richesses », (pourquoi ne pas déposer directement sur le trottoir ses cartes de crédit et ses blousons de cuir ?), mais, marmonnant plus bas encore, admet qu’il a fait poser une alarme… Borné jusqu’à la mauvaise foi, par peur de devoir reconnaître que l’utopie, ça marche moyen.

D’un autre côté, et cette fois comme Patrice Jean, Jérôme Leroy est nostalgique des temps où l’on lisait dans le train, où les jolies femmes n’existaient que pour être draguées, et autres considérations dignes d’un électeur LR, voire pire (bouh !) :

« Tout le monde était plus cultivé dans les années 70. (…) Les parents envoyaient les enfants se coucher pour laisser les adultes passer une soirée où ils ne seraient pas obligés de bêtifier en faisant semblant de s’intéresser aux premiers pas du petit dernier. (…) Les hommes et les femmes s’habillaient mieux. Les femmes avaient des chignons adorables, comme ceux de ma mère. Les voitures étaient plus belles et il y en avait moins. ».

Ben oui mais, Jérôme, tu sais bien : « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes »…

Il soupire même de devoir renoncer à employer le mot « sexy » ou le féminin du mot « lutin », car « tout est devenu compliqué », y compris vivre sous le contrôle des virulentes brigades néo-féministes.

Il assume avoir des lectures de droite : Morand, l’anthologie de poésie de Pompidou, Déon, Chardonne, et s’en explique aussitôt : « …on peut merveilleusement écrire avec des idées franchement rances et écrire rance en se prétendant un ami du peuple. »

Bref, il est un de ces vieux soixante-huitards lettrés, agréables et intelligents mais qui chantent en manif les mêmes slogans obsolètes, niaisement fiers de se dire « humanistes » (comme si moi je mangeais des enfants tout crus au petit déj…), refusant d’admettre que le parti qu’ils continuent de soutenir, comme les personnages risibles de Patrice Jean, n’a rien voulu faire contre l’avènement de tout ce qui les désole : l’hyper-technologie, l’hyper-capitalisme, la baisse du niveau intellectuel et de l’exigence scolaire, la «zombielangue » partout, le féminisme hargneux, les libertés bridées…

En bon humaniste de gauche, surtout pas un mot sur d’autres maux de nos temps (islamisme, délinquance, trafic de drogue, culte de la laideur, mais je redonde…) qu’il s’agit de soigneusement ignorer, mais qui me sautent à la gueule et éclaboussent mes godasses, et pas que les miennes.

Mais voilà : comment m’engueuler avec un type dont le père était médecin comme le mien, et qui se souvient des conversations entre ses parents et leurs invités, épiés du haut de l’escalier : ils parlaient de Nabokov, avec passion, et l’enfant n’y comprenait rien à l’époque, sauf qu’ils causaient avec bonheur et mots choisis de choses visiblement importantes.

J’ai failli éclater en sanglot quand j’ai lu un peu plus loin :

« Il m’arrive – je ne veux pas passer pour un ours arrogant – de participer quelques décennies plus tard à des dîners qui rassemblent sociologiquement les mêmes personnes. Des profs, des médecins, des cadres. Les conversations y sont simplement affligeantes. Ça parle voiture, sport, télé, travaux dans la maison, enfants. Parfois, et très rarement, de politique, mais sans réelle passion. Pour ce qui est des livres, du cinéma, des expositions ou des concerts, disons que dans le meilleur des cas, très rarement, quelques mots seront échangés sur ce qui est recommandé. Et encore, pas trop longtemps, il ne faudrait pas ennuyer, ou paraître prétentieux.

Je ne sais pas ce qui s’est passé en moins de quarante ans mais ce dont je suis certain, c’est que l’on a perdu quelque chose en route, que l’on a changé de civilisation. Je ne juge même plus, je ne fais que constater. »

Oh que j’aimerais m’engueuler une bonne fois avec Jérôme Leroy sur la politique et « ce qu’il s’est passé » !

Mais après avoir séché mes larmes, et l’avoir embrassé pour décrire si bien ce désarroi que je connais par coeur.

Ses brèves sont comme ces galets qu’on ramasse sur la plage en fredonnant dans le vent salé, oublieux de l’heure, de l’âge et de toute menace. L’œil rivé à ces concrétions douces et polies que l’eau fait luire, on ramasse notre enfance et notre jeunesse, sédimentées en de gracieux motifs qu’on pensait ne jamais revoir. Le goût de lire, les temps pompidoliens de nos parents, les amours hétéros, les étés et les rentrées, ce qu’on saisit d’une poésie longtemps après, les carrières qu’on mène en pensant un peu à autre chose… Chaque page de ce recueil est un quartzite brun-gris zébré de joyeuses stries claires, qu’on roule entre nos doigts, ému de pouvoir saisir ce temps « où tout était encore neuf et lumineux ».

Camarade, unissez-vous, la vie est injuste ! …Le talent aussi.

Ouvrages cités :

La vie des spectres, Patrice Jean (Le Cherche-Midi), 2024

Un effondrement parfait, Jérôme Leroy (La Table Ronde), 2025

Marie-Claire, Marguerite Audoux (Grasset, Les cahiers rouges), 1910 en première édition.

Laisser un commentaire